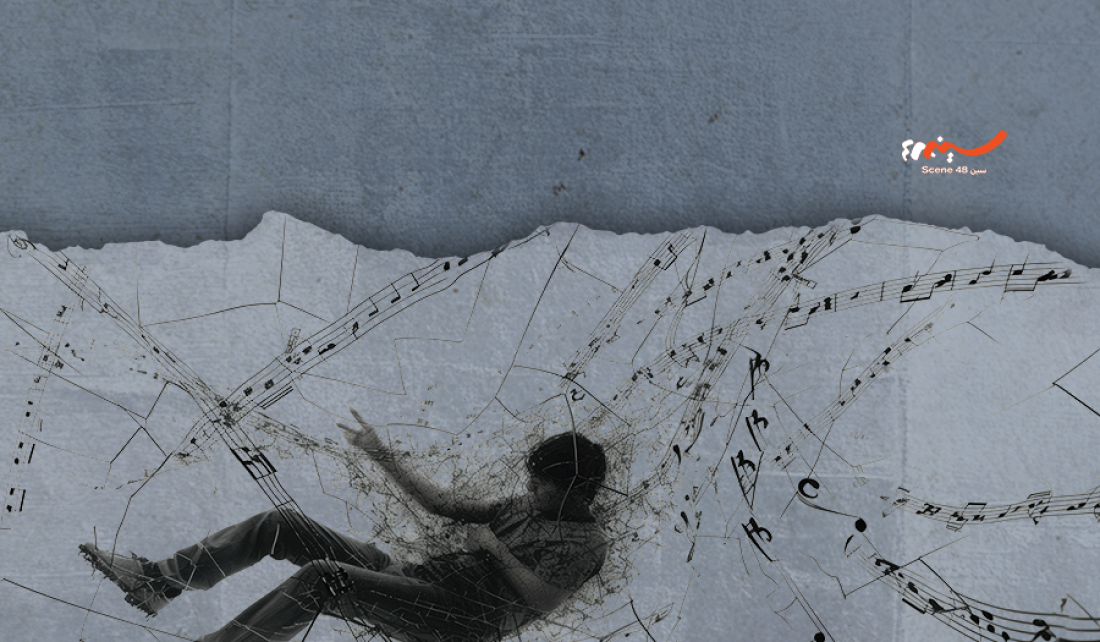

المَشهَد الموسيقي في ظِلّ الانكِسار الفَنّي

يواجِه المَشهد الموسيقي في الداخل الفِلسطيني منذ أكتوبر ٢٠٢٣ الكَثير مِن التحدّيات جَعَلته يتَّخذ مسارًا مختلفًا عن السنوات الخمس عشرة الّتي سَبَقَته بِسَبب التغيّرات السياسية، والإقليمية والاجتماعية.

بدايةً، أودّ التوضيح أن ما ستتم قِراءتُه ضِمن هذه المقالة، لا يُعتبر بحثًا أكاديميًّا مفَصّلًا، إنما يُعبّر عن نظرتي الشخصية الخاصة للمشهد الموسيقي الذي أَعتبر نفسي جزءًا مِنه، كَوني مؤلفًا موسيقيًّا، ومُلَحنًا وعازفًا يعيش المَجال ويتنفّسه في الدّاخل الفِلسطيني.

مُنذ البدء

كان المَشهد الموسيقي في الداخل الفلسطيني ما قَبل النكبة جزءًا أساسيًّا مِن المَشهد الموسيقي العام في بلاد الشام، إذ كانت فلسطين مَمرًا ونُقطة وقوف مُهِمَّين للموسيقيين المتَنقّلين مِن بلاد الشام إلى مصر والعكس، لِتُقام الحفلات في المدن الفلسطينية الكبرى: القدس، وحيفا، ويافا، ما جَعَل دور الموسيقى العربية الكلاسيكيّة كبيرًا يَلتزم به معظَم العازفين، والموزعين والملحّنين، ليلقى إعجابًا وانتشارًا واسعَين بين أهالي البلدات الفلسطينية.

في الوقت ذاته، ومع إقامة مدارس تابعة للكنائس الأوروبية في البلدات الفلسطينية الكبرى، بَدَأت الموسيقى الكلاسيكية الغربية تأَخذ حيزًا وتنتشر بشكل طفيف بين الجمهور المحليّ في المدن الكبرى في فترة الحكم العثماني وفترة الانتداب البريطاني، وهذا مع مجيء معلِّمي الموسيقى الأَجانب، والراهبات والرهبان الأوروبيين لتعليم الطلاب، وكَشفهم على هذه الأنماط الموسيقية.

وبَينما يَحصل هذا كلّه، كانت الموسيقى الفلسطينية القديمة (الفولكلور) محافظة على حيّزها؛ فكانت تُردّد في الأعراس والمناسبات دون أن تأخذ مَنحى نحو التطوّر.

تمّ ذِكر هذين الجانبين، لكي نَقرأ التطوّر الموسيقي مع بَدء التّباعد عن العالم العربي في سنوات ما بعد النكبة، حين بقي الجانب الموسيقي المسيطِر هو النمط العربي الكلاسيكي، بينما ظلّ الجانب الفلكلوريّ يسير بشكل متوازٍ خصوصًا في الأرياف والقرى في فلسطين الداخل، ذلك بالتّزامن مع ظهور الموسيقى الوطنية الملتزِمة كأحد أصوات ضد الاحتلال. بدأَت الأخيرة بالدمج بين الموسيقى الكلاسيكية العربية والغربية مع تطوير ألحان فلكلوريّة من بلاد الشام (سورية، ولبنانية، وأردنية، وفلسطينية وحتى مصرية).

مَن واكَبَ الدّمج بين الأنماط المذكورة أعلاه كان مواليد سنوات الستينيات والسبعينيات، بحيث بات الإنتاج الموسيقي يقتصر على جمعيات ومؤسسات تتلقى ميزانيات مِن جهات رسميّة، بما في ذلك لإقامة أمسيات تعرض موسيقى كلاسيكيّة عربية، تتمثّل أحيانًا بالجوقات، ومعظم الوقت بِمغنّين محلّيين، ليؤدوا موسيقى أم كلثوم، وفريد الأطرش، وعبد الوهاب وغيرهم من مُطربي الأغنية العربية الكلاسيكية ومُغنّيها.

بينما لَم يكن هناك دَعم واسع للإنتاجات الموسيقيّة المُعتمِدة على تلحينات محليّة خاصة، بدأَت موسيقى الأفراح تَلقى ظهورًا أكبَرَ مع إنشاء استوديوهات تختص بالتسجيل والإنتاج الموسيقي.

المشهد الجميل

استمر هذا التطوّر حتى بدأت الموسيقى البديلة تَظهر بدءًا مِن أواخر الثمانينيات ومع بداية التسعينيات؛ منها فرق مثل ’صابرين’، ’وايلد روز’، ’اسم مؤقّت’ وغيرها. في أواخر التسعينيات بدأت موسيقى الـ "هيب هوب" والـ "راب" تظهر، ما حثّ على تكوين مَشهد موسيقي يعتمد على إنتاجات مستقلّة لا يلقى دعم جهات رسمية بشكل شِبه تام.

وهذا ما أغنى المَشهد الموسيقي في الداخل الفلسطيني منذ عام ٢٠١٠ وجعله يعيش حالة مِن الإشباع الفنيّ الإيجابي؛ يتمثل بحفلات على مستوى يرتقي للعالمية - من على منصات كبيرة خارج فلسطين، ومن على مسارح توثّق حفلات وأمسيات جمهور يحضُر تنوعًا موسيقيًّا لا مثيل له.

انطلقت تلك الفرق الموسيقية وفنانوها المستقلّون مِن الساحة المحلية المحدودة إلى العالميّة ذات الفُرص اللامتناهية؛ وعَرضت على مَسارح ومنصات ضخمة، شاركت ضمن مهرجانات صغيرة وكبيرة حول العالم، ما حفّز المزيد مِن الإنتاج وازدياد الطّلب على التنّوع والحداثة مَن الجمهور الذي استطاع أن يموّل بشكل مباشر وغير مباشر المَشهد الموسيقي من خلال الحضور ودعم فرق وفنانين مستقلين.

المُنعَطَف

استمر هذا الحال الجَميل حتى فترة الكورونا التي أَتَت كصفعة أليمة على الكثير من الفعاليات اليومية، تاركة أَثرها الأكبر على الفنّ، إذ ضعُف خلالها المشهد الموسيقي مع تلاشي الحفلات ومحدوديّة الميزانيات، فاقتصَرت الإنتاجات على موسيقى أُتيح نشرُها عَبر منصات التواصل الاجتماعي لا أكثر. مع بداية الخُروج مِن فترة الجائحة، حاول المشهد الموسيقي أن يتعافى، إلا أن الإنتاجات الموسيقية بقيت ضعيفة ولَم تَعد إلى ما كانت عليه مِن قبل بحسب تقديري، من حيث الإبداع، والعروض والإنتاجات. لا بد أن تفاقُم العبء الاقتصادي لعب دورًا مهمًّا في التقليل مِن أولويّة دَعم الفنّ بشكل عام.

في ظلّ الفترة المتباينة وكنافذة و"مَنْفَس" للفن، بدأت تبرز الجوقات الغنائية التي تميّزت بالدمج والمرافقة لعروض وأعمال مسرحية، والعمل على مشاركة فنانين مستقلين ضمن الإنتاجات.

المشهد الحالي

لَم يتّسع الزَمن لأَمل التّعافي، فالصّفعة الأقوى لم تتأخر، بل جاءَت لتَضرب المَشهد الموسيقيّ الضّعيف متمثّلة بأحداث السابع من أكتوبر عام ٢٠٢٣، حيث تَلاشَت ميزانيات الإنتاجات المستقلّة والمدعومة مِن جهات رسمية، كما أن أجواء الحرب على غزة وحالات الإبادة أصبحت تؤثّر على نفسيّة كلّ فنان فلسطيني، ليس فقط على مَحصوله بل وعلى مضمون إنتاجه أيضًا، وبشكل خاص أَثَّر على الفن الجريء الذي عاش وَهْم حرّية التّعبير، فباتَ مهدَّدًا بِشَبَح المَنع، والاعتقال أو المساءَلة - ضمن سياسة كَمّ الأَفواه.

بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار الحالَة الأمنية والسياسية الصّعبة التي باتَت تتفاقَم، انعكس التّراجع والضّعف في المَشهد الموسيقي على الجمهور الدّاعم: فَقَدت المسارح نسبة كبيرة من الحضور- ما زاد الطين بلّة اندلاع الحرب في منطقة الشمال، حيث تشكّل بلدات شمال الداخل مقرًا للمراكز الثقافية والفنية الفلسطينية. كما أن ازدياد الأزمة وحرب الإبادة دَفَعت المؤسَّسات إلى إعادة النّظر في الأَعمال الفنية وخصوصًا الموسيقية التي تحمل طابعًا "وطنيًّا"، خوفًا من تضرُّر تلقّيها الميزانيات وتضرّر الإقبال على أعمالها.

بعدما توقفت المواجَهات في شمال البلاد، ومع بداية عام ٢٠٢٥ ، استمرّت الأعمال الموسيقية لفرق الجَوقات بقوة، وأُضيف لَها عامل الغناء مع الجمهور، حيث تمّ عرض أغانٍ معروفة مِن القديم والحديث. أعتَبِر هذا خطوة خلّاقة ومباركة وأساسية، يتصدّى المواطن العربي مِن خلالها بشكل غير مباشر للتّضييقات التي يمرّ المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني بها على جميع الأصعدة، ويعطيه فرصة التقاط أنفاسه.

من الجانب الآخر، أرى تراجعًا مُقلقًا للإبداع والأعمال الخاصة للفنانين المحلّيين والفرق الموسيقية المحلّية مِن حيث الأفكار الموسيقية، والألحان الحصريّة الخاصة، والتوزيعات التي تَعتمد على الدّمج بين الأنماط المختلفة، التي اعتدنا عليها في السنوات الأخيرة، وهذا ينبع من تلاشي الشّغف والمحفّزات لدى الفنانين بالإنتاجات التي تعتمد على الإبداع الحَصري، كما ينبع أيضًا مِن تلاشي الميزانيات والدعم إثر الحرب وسياسات الدول الغربية، إضافة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، والآن توسّعت رقعة الأحداث إقليميًّا وعالميًّا، فغاب الفن المحلي عن سلم أولويات بنية المجتمع التحتيّة.

لم تُؤثر هذه الأحداث على الإنتاج المحلي فقط، بَل على أَشكال التعاونات الفلسطينية: الداخل الجَريح، الضفة الغربية المنهَكَة، غزة المُبادة والشّتات المشتّت، كما تأثّر التعاون مع فئات خارجية عربية، وغربية وشرقية. هذا يلخّص الصورة بالإجمال. نعم، هناك فُرَص أحادية وُلدت دخيلة على الأحداث وخلّفت إبداعًا بمساحة مُغترِبة، وهذا جميل، لكنّه ليس مستدام.

نهاية، ليبقى الفنّ -والموسيقى بالأخص- متنفسَّ فلسطينيي الداخل، خاصة في ظلّ الأوضاع الراهنة. علينا كفنانين إيجاد عجل أَمان الموسيقى إيمانًا بأن الموسيقى هي رسالة وهويّة ورمزٌ للصمود. فالإصرار الدائم ضروري حتى لو كان ذلك بإمكانيات منخفضة؛ لكي ننهض بالمشهد الموسيقي، ونعيده نحو مسار التطوّر والتقدّم الذي بدأناه من سنوات التسعينيات، لنعود للجماهير بالمستوى الفني الذي يليق به.