الفَنّ الفِلِسطيني: هَل نتحدّث عَن تَراجع أَم غِياب؟

لطالما شكّل الفَن الفلسطيني، بمختلف تجلّياته وأشكاله، مرآة تَعكس الوجدان الجَمعي وأداة حيويّة للمقاومة الثقافية والحفاظ على الهوية في مواجَهَة محاوَلات الطّمس والمَحو. مِنَ الجِداريات النابضة بالحياة في المخيَمات، إلى المسرح والسينما اللذين جسّدا السرديّة الوطنية، مرورًا بالفنون البَصَرية والموسيقى والرّقص الشعبي، حَمَل الإبداع الفلسطيني رسالة تتجاوز الأَبعاد الجماليّة لتُلامس عُمق الصّراع وتَعقيدات السؤال الوُجودي. تاريخيًّا، ارتبَطَت هذه الفُنون ارتباطًا وثيقًا بالناس، متجذّرة في النسيج الاجتماعي وشكَّلت جزءًا لا يتجزأ من الفضاء العام، حيث كان الجمهور مُشاركًا فاعلًا وليس مجرّد متلقٍ سلبي. كما لعبت النخب السياسية والمثقَّفة دورًا محوريًا في دعم الفن ورعايته، إدراكًا مِنها لقُدرته على التعبئة وشَحذ الوَعي، فكان الحضور الفني عنصرًا أساسيًا في المناسَبات الوطنية والذاكرة الجماعية، والفنانون شخصيات فاعلةٌ في المشهدَين السياسي والثقافي على حدّ سواء.

غير أن هذا المَشهد التاريخي شَهِد تحوّلات بنيويّة عميقة. فَتَراجع دَور النُخَب السياسية التقليدية وصَعَدتقيادات جديدة، قد تفتقر إلى الوَعي بأهميّة الفنّ بصفته رافعة للمشروع الوطني، مما أدى إلى انحسارالدّعم وتآكل الرؤية التي تَربط بين الإبداع الفني والنضال الجمعي. فاقَمَت مِن هذا الوَضع حالة الانقسامالسياسي الفلسطيني وتفتّت الفَضاء الوطني العام، مما جَعَل الحديث عن "مشهد فني فلسطيني موحّد" أمرًا عسيرًا. عوضًا عن ذلك، برزَت مشاهد فنية متعدّدة ومتباينة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والداخل، لكلّمنها سياقاتها وتحدّياتها الخاصة. ونظرًا لتعقيدات الحالة وتشعُّبها، سيتمّ التّركيز هنا على تحليل الوَضع الفنّي فيالداخل الفلسطيني (أراضي 48)، حيث تتخذ الإشكاليات أبعادًا مُركّبة.

لكن قَبل الخَوض في مظاهر "التّراجع" المُتصَّورة، يَفرض سؤال جوهري نفسه: هل وُجد أصلًا في الداخل الفلسطيني مَشهد فنّي متكامل وراسخ البنيان لكي نصف وضعه الراهن بالتَراجع؟ الإجابة، على الأرجح، نَميل إلى النَّفي. فعلى الرغم من الحيويّة الإبداعية والمبادَرات الفردّية والجماعيّة الرائدة التي ظَهَرت على مرّ العُقود – من فنانين مبدعين ومسارحَ محليّة صمدت رغم الصعاب، إلى معارض ومهرجانات شكَّلت وَمَضات ثقافية مهمة – إلا أن الدّاخل الفلسطيني افتقر تاريخيًا إلىمنظومة ثقافيّة متماسَكة ومُستَدامة. غابت السّياسات الثقافية الواضحة والداعمة، وانعَدَم التمويل المستقِر والمنظَّم، ولم تتشكل مؤسسات وطنية قوية ومستقلة قادرة على رعاية الفنون وتطويرها بشكلٍ منهجي. ما شَهِده الداخل كان بالأحرى جهودًا فنية وثقافية متفرقة، مثابرة في مقاومتها التهميشَ الممنهج وشُحّ الموارد، لكنّها ظلّت تفتقر إلى الإطار المؤسسي الداعم الذي يحوّلها إلى بنية تحتية ثقافية قوية ومتجذّرة.

واليوم، تبدو المساحة المتاحة للفعل الفني في الداخل أكثر انكماشًا وضيقًا. ولعلّ أحد أبرز تجلّيات هذه الأزمة هو اتساع الهوة بين الفَن وجمهوره المفترض. يسود شعور عام بأن الفنّ، وخصوصًا أشكاله المعاصرة، أصبح شيئًا"نخبويًّا" أو "بعيدًا" عن متناول واهتمامات حياة الغالبية اليومية. تشير مؤشرات عديدة إلى انخفاض ملحوظ في ارتياد المَعارض الفنية، وحضور العروض المسرحية أو الموسيقية، بل وقد يرى البعض في هذه الأنشطة ترفًا لا طائل منه في ظل ضغوط الحياة المعيشية. غير أن اختزال السَبب في الانشغال بالهمّ الاقتصادي وَحده يُغفل أبعادًا أخرى أعمق. تَكمن المشكلة الجوهرية في ضَعف العلاقة العُضوية بين الممارسة الفنيّة والجمهور. فالفن، في كثير من تجلّياته الحالية، قد لا يلامس بالضرورة هموم الناس المباشرة، أو يخاطبهم بلغة يفهمونها ويتفاعلون معها بسهولة، أو يتجلى في فَضائهم العاموحياتهم اليومية. إن غِياب التربية الفنية المَنهجية في المدارس، وضَعف حضور الفن في الإعلام المحلي، وانحساره في فضاءات مغلَقة، كلّها عوامل تساهم في هذا الانفصال.

يُضاف إلى ذلك إشكالية ما يمكن تسميته بـ"الفَراغ الثقافي" وغياب دور "المثقف الفاعِل" بالمَفهوم النقدي المُتفاعِل مع الشأن العام، بما فيه الشأَن الفني. يَشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل ارتفاعًا في نسب التعليم الأكاديمي ونموًا في شريحة الطبقة الوسطى الميسورة اقتصاديًا. لكن هذا التحصيل العِلمي أو المِهني لا يُترجَم بالضرورة إلى وعي فني أو حسّ ثقافي نقدي أو انخراط فعّال في الحياة الثقافية. فنسبة كَبيرة من هذه الشّرائح المتعلِّمة قد لا تَعتبِر زيارة متحف أو حضور عرض مسرحي جزءًا من اهتماماتها، وقد تُبدي ارتباكًا أو حتى استخفافًا عند محاولة الدّخول في حِوار نقدي حول عمل فني. يَترُك هذا الفراغ الفنان في حالة من العُزلة، مفتقرًا إلى جمهور واسع يُسانده ويتحاوَر معه، وإلى بيئة نقدية حيويّة تُسهم في إنضاج تجربته وتطوُّرها.

في سياق متّصل، يسعى العديد من الفنانين الفلسطينيين في الداخل، وهذا حقّ مشروع ومفهوم، إلى الانخراط في المَشهد الفني العالمي بحثًا عن الاعتراف والفُرص التي قد لا تتوفّر محليًّا. غير أن هذا التوجّه نحو العالمية، غالبًا ما يستدعي تبني لغة فنية معاصرة قد تكون معقّدة أو غير مألوفة للجمهور المحلي، لأنها تستند إلى مرجعيّات ونظريّات فنيّة تطوّرت في سياقات ثقافية غربية وتتطلب معرفة مسبقة لفك شِفراتها. النتيجة المحتملة هي تعميق الفجوة بين الفنان وبيئته المحلية، على الرغم من الأهمية البالغة لوُصول الصوت الفلسطيني إلى المَحافل الدوليّة. وتَتَفاقم هذه التحدّيات بفعل ضَعف البُنية المؤسسية الثقافية، سواء كانت مؤسسات رسميّة تتبع للسلطات المحلية أومؤسسات تدّعي "الاستقلالية". المؤسسات الرسمية غالبًا ما تفتقر إلى الاستقلالية الحقيقية في القرار والبرمجة، وكثيرًا ما تُسند إدارتها لأشخاص يفتقرون للخلفية الثقافية أو الفنية المتخصّصة. أما المؤسسات التي تقدم نفسها على أنها "مستقلّة"، فيثير هذا المصطلح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذه الاستقلالية ومَداها. هل هي استقلالية عن التّمويل الحكومي الإسرائيلي فقط؟ أم عن أيّ شكل من أشكال التوجيه الخارجي، بما في ذلك تمويل المانحين الدوليين بأجنداتهم الخاصة؟ إن الاستقلال الثقافي الحقيقيّ لا يُقاس بمصدر التمويل فحسب، بل بقدرة المؤسسة على الحفاظ على حرّية قرارها، وتحديد أولوياتها بناءً على احتياجات مجتمعها، وتطوير خطاب نقدي مستقل، ومساءلة نفسها والمحيط الذي تعمل ضمنه.

في مُواجَهَة هذا الواقع المعقَّد، يبدو أنّ الحاجة ماسّة ليس فقط للمزيد من الإنتاج الفنيّ الذي قد يَبقى محصورًا في دوائر ضيّقة، بل لإعادة التفكير جذريًّا في طبيعة "الِفعل الثقافي" نفسه وفي أدواره المجتمعية. يتطلّب الأمر جهدًا جماعيًا لتجسير الهوة بين النخب الثقافية والجمهور العام، وتحويل "المتعلّمين" إلى "مثقّفين" فاعلين ومُنخرطين في الشأن الثقافي. لا بد من العمل على إعادة الاعتبار للتربية الفنية والجمالية في المناهج التعليمية، وتشجيع أشكالٍ فنية تتفاعل مع الفضاء العاموتستلهم التُراث الثّقافي المحلّي ليس ككيان جامد، بل كطاقة حيّة قابلة للتجديد وإعادة التأويل. قد يكون تأسيس فضاءات ومشاريع فنية تنبع من البيئة المحلية، وتُخاطب همومها وتطلّعاتها بلغة متجدّدة ومفهومة، وتولي أهمية للتفاعل المباشر مع الجمهور، خطوة ضرورية. إن المستقبَل المنشود للفنّ الفلسطيني في الداخل يكمن في قدرته على استعادة دوره كجزء حيويّ من النَسيج الاجتماعي، وكَصوت نقديّ ومعرفيّ يساهم في تشكيل الوعي وتخيّل مستقبل مغاير، بعيدًا عن منطق الغياب الهيكلي أو مجرّد استمرار التراجع الظاهري.

حنا قبطي

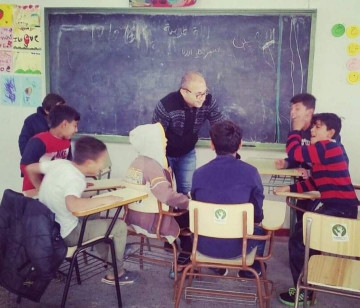

من مواليد مدينة الناصرة عام ١٩٨٣، یعمل ویعیش في القدس. فنان بصري وقَيّم معارض، حاصل على درجة الماجستير في الفنون. یعمل قبطي كقيم للمعارض في جاليري المركز للفنون المعاصرة، ومدير مركز بيلي للفنون والثقافة. في الوقت نفسه، يقود مشاريع فنية واسعة النطاق تركّز على المزج بين الفن، والتعليم والمجتمع. تتمحور أعماله الفنیة حول التساؤلات عن الهویّة القومیة والهویّة الهجینة، الذاكرة الفردیة والجمعیة لفلسطینیي الدّاخل، واللغة وعلاقتها بالبيئة المُحيطة. یتعامل قبطي مع العدید من الوسائط الفنیة كفنّ الفیدیو، الفوتوغراف، والأعمال التركیبیّة في الفَراغ العام، والتي تأخذ أشكالًا ودلالات مختلفة من عمل إلى آخر.