قصتي مع أنقاض المنسي

تقديم

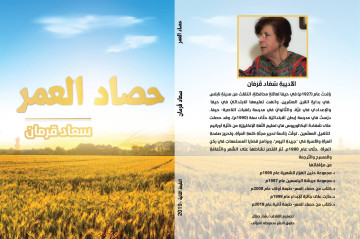

ليس من السهل على المرء أن يهتم بنكبة مضى عليها ما يربو على ثلاثة أرباع قرن في زمن تتوالى فيه النـكبات على الشعب الفلسطيني وقضيته، وليس من السهل على امرئٍ يعيش في خِضَمِّ نكبة الحاضر أن يشغل وعيه وتفكيره بنكبةٍ جرت أحداثها في منتصف القرن الماضي. ولكن على الرغم من ذلك، فإنَّ ما يحدث للشعب الفلسطيني في وقتنا الراهن يَسحب الإنسان الفلسطيني من حاضره إلى ماضيه لكي يُلقي نظرة على واقعه من هناك، ثم يقذفه في حاضرٍ لا زمن له تنصهر فيه كل اللحظات والنكبات في حدثٍ واحد يحمل علله وعلاته في داخله. فكل ما جرى ويجري لأبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى الآن، في الوطن المحتل وفي بلاد المهجر والشتات، ما هو إلا ملابسات وانعكاسات لنكبة الاقتلاع؛ اقتلاع الإنسان من بيته، واقتلاع البيت من أرضه، واقتلاع الأرض من تاريخها، واقتلاع التاريخ من إنسانيته.

إن الواقع الفلسطيني هو واقعٌ منكوبٌ، حتى وإن بدا في بعض الأحيان والحالات غير ذلك. وما من غايةٍ للمشروع الوطني الفلسطيني سوى تغيير هذا الواقع، وكل مشروعٍ يسعى إلى غير ذلك سيلقى الفشل لا محالة. وإذا كانت الضربة التي لا تقتلك تزيدك قوة، فإن الشعب الفلسطيني يزداد قوة يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام. ولعلَّ في هذه القصة الواقعية إلى حد الألم (والتي جرت لي مع أنقاض قرية المنسي في صيف عام 2011) ضربة للوعي تَسحَق الوهم وتقوي انتماءنا إلى واقعنا... وإلى مشروع الخلاص منه.

******

في أوائل شهر آذار عام 2011، أتصل بي الأستاذ إسماعيل محمود الجندي من قَطَر من خلال إحدى الزميلات في جامعة بيرزيت، وهي من معارفه، وطلب مني أن أزور موقع قرية المنسي المهجَّرة وألتقط صوراً لما فيها من أنقاض لكي يستعملها في الطبعة الثانية من كتابة "المنسي: من القرى التي دمرتها إسرائيل عام 1948"، والذي نشر في طبعته الأولى من "دار النظم للنشر والتوزيع" عام 2005. والأستاذ إسماعيل الجندي هو مهندس كيماوي كان يشغل منذ عام 1999 منصب "كبير مدراء مشاريع EPC" في شركة اتحاد المقاولين (CCC)، وهي من أكبر شركات المقاولات في صناعة النفط والغاز في العالم، أسَّسَها عام 1952 في بيروت ثلاثة شبان فلسطينيين موهوبين من صفد هم حسيب صباغ وسعيد خوري وكامل عبد الرحيم. وقد ولد الأستاذ إسماعيل الجندي في قرية المنسي عام 1941.

أما قرية المنسي فهي الأخـت الكبرى لقرية عين المنسي، والقريتان تقعان على الطرف الجنوبي لمرج ابن عامر، على الطريق بين جنين وحيفا. وبينما كان عدد سكان عين المنسي لا يزيد عن 100 نسمة عام 1948، وصل عدد سـكان المنسي في ذلك العام إلى 1392 نسمة. وقد لعبـت المنسي دوراً قيادياً في ثورة عام 1936، فكان فيها مقر القيادة العسكرية للثورة، وكذلك مقر محكـمة الثـورة. سقطت المنسي في أيدي القوات اليهودية مع بقية قرى جنوب مرج ابن عامر في ليل 12-13 نيسان 1948، وقامت القوات اليهودية بتدمير القرية كلياً في الأيام الأولى بعد احتلالها.

بعد الاتفاق على أن أقوم بالمهمة التي أوكلني بها الأستاذ إسماعيل الجندي، أرسل لي الأستاذ إسماعيل وصفاً تفصيلياً لقرية المنسي كما كانت عشية التهجير عام 1948، ومخططات بالغة الدقة لحارات المنسي وحواكيرها وطرقاتها وساحاتها، رَسَمَها اعتماداً على ما كان قد جَمَعه من معلومات من مُهَجَّري القرية، ولكن في الأساس اعتماداً على الصورة التي انطبعت وترسخت في ذاكرته قبل أن يترك القرية مع أسرته عام 1948، وكان في ذلك الحين طفلاً يبلغ من العمر سبعة أعوام.

لم أتمكن من زيارة المنسي إلا في التاسع من تموز عام 2011، والسبب الرئيسي في ذلك هو أنَّ موسم الأمطار في فلسطين كان طويلاً جداً ذلك العام، فلم تنقطع الأمطار حتى نهاية شهر أيار. وكان يوم الزيارة قائظاً والهواء ملتهباً، ولكني اخترتُ أن أذهب في يوم كهذا لأنه كان يوم سبت، وأنا أتعمَّد أن أذهب إلى أنقاض القرى المُلاصقة للمستوطنات اليهودية في يوم السبت، حيث أنَّ اليهود يوم السبت لا يعملون ولا يتواجدون في الحقول والمزارع فيخلو لي الجو وأتمكن من التجوال في المنطقة دون أن أتعرض للأسئلة العنصرية والمضايقات "الأمنيَّة".

بعد وصولي إلى الموقع، تجولتُ بالسيارة في كل المنطقة التي من المفروض أن تكون موقع المنسي حسب تخطيط الأستاذ إسماعيل، ودخلتُ في كل الطرقات الفرعية المتوفرة، إلى أن تأكدتُ بعد أكثر من نصف ساعة من أن آثار القرية اختفت من الوجود كلياً إلا بعض الأنقاض المُنهارة محصورة في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، على هضبة صغيرة تمتد من شارع جنين- حيفا في الشمال متجهة جنوبا بمحاذاة وادي الرَّند، وهي الأقرب إلى موقع عين المنسي في الشرق. وبعد أن ترجـَّلتُ من السيارة اكتشفتُ أن موقع الأنقاض المتبقية محاط بسياج شائك بعلوِّ أكثر من متر، وأنه من المستحيل تسلق السياج أو "القفز" من فوقه. وبعد نصف ساعة من السير تحت لهيب الشمس بين الأشواك، وجدتُ أن السياج الشائك يحيط بالموقع من كل الجهات، فما كان علي إلا أن أُحضر بعض الأدوات من السيارة وأُحدث فتحة بين أسلاك السياج تكفي لمروري من خلالها، وهذا ما فعلت، مستغلاً فرصة الغياب الكلي للمستوطنين في يوم السبت.

|

|---|

وادي الرَّنـد إلى الجنوب من القرية

بعد دخولي، تجولتُ في الموقع لمدة ساعة ونصف وتفحصتُ بدقة كل ما هو موجود من آثار، وحاولتُ تحديد هويَّتها بمقارنتها بالمخططات والمعلومات المُفصَّلة التي زوَّدني بها الأستاذ إسماعيل. ولـَكـُم أن تتخيلوا كيف يحاول شخص غريب مثلي أن يقرأ من بعض الحجارة المتناثرة بين الأشواك وروث البقر معالم قرية مكوَّنة من أكثر من 150 بيتاً وكل المرافق العامة لقرية فلسطينية يسكنها 1400 نسمة، حُفِرَت صورتها قبل ثلاثة وستين عاماً في ذاكرة طفل عمرة سبعة أعوام.

ثلاثة وستون عاماً من القطيعة والاغتراب وساديَّة التاريخ كانت تفصل بيني وبين الأستاذ إسماعيل... فالفرق بين المنسي التي وصفها لي كما يراها في ذهنه وبين "المنسي" التي كنت أراها من حولي، كان كالفرق بين فلسطين عام 1947 وفلسطين عام 2011، أو كالفرق بين الفلاح الفلسطيني الذي يزرع أرضه في مرج ابن عامر عام 1947 وبين اللاجئ الفلسطيني الذي لا أرض له ولا بيت ولا دولة ولا وطن عام 2011، أو – باختصار – كالفرق بين حق العودة والعودة!

كان طلب الأستاذ إسماعيل مني لالتقاط الصور يتميَّز بالدقة والحيوية وكأنَّه يراني أتجوَّل في طرقات المنسي الموجودة في ذهنه منذ عام 1948، فطلبَ مني مثلاً أن أقف شرق المطحنة وأصور المنظر بكل الاتجاهات، ولكن كيف أقف شرق المطحنة وليست هناك مطحنة ولا أي أثر يدل عليها؟! ووصف لي حاكورة "منزل العائلة" على أن فيها "سرب أو سربين من أشجار البرقوق (لون ثمرها أصفر وعلى شكل حبة الأجاص)"، ولكن كيف أميِّز البرقوق الأصفر من الأحمر وليست هناك شجرة برقوق واحدة في كل المنطقة؟!

بدأتُ جولة التصوير بين الأنقاض وأنا أحاول أن أرى في الأنقاض المبعثرة قرية المنسي كما رأتها لآخر مرة عينا طفل تركها راحلاُ مُرَحـَّلاً قبل ثلاثة وستين عاماً. وكنت أشعر خلال محاولتي تلك بين الأشواك أنني أحاول اكتشاف متاهة فرعونية في أحد أهرامات مصر، ولم يكن يسعفني في محاولتي تلك سوى رسالة الأستاذ إسماعيل التي احتوت على رسومات بدت لي في تلك اللحظات كأنها مخطَّطات لإحدى قرى الكنعانيين التي اندثرت قبل ثلاثة آلاف عام. وكنتُ كلما عثرتُ على بقعة ظننتُ أنني تمكنت من تحديد هويتها، شعرتُ بسعادة الطفل الذي عاد إلى قريته غداة التهجير فوجدها كما كانت قبل الرحيل.

ما هي المنسي التي أحاول أن ألملم شظاياها بعدستي وكلماتي؟ إنها هضبة صغيرة بُنِّيَّة اللون، مهجورة ومُهمَلة، تغطيها الصخور والحجارة والشوك اليابس والعـُلـّيق، تتخللها بقع صغيرة من الخـَضار هي أشجار صُبَّار ترفض أن تموت، وزيتون وتين وبلّوط ولوز ورُمَّان تأبى إلا أن تُزهر وتُثمر رغم أنف الزمن العاقر... مشهد لا يفهمه ولا يعي حقيقته إلا من عايشه أو استدخل أيقونة ماضيه قبل أن تنكسر، وقبل أن ينقلب التاريخ على أصحابه وأصحاب الحق فيه. فكيف لي أن أبعث من هذا اليباب ذاك الفردوس الذي تحجَّر في ذاكرة أيتام المنسي؟!

يستغرب المرء أن تستغرق عملية تصوير بضعة أكوام من الحجارة وبضعة أمتار من الشوك اليابس حوالي ست ساعات، فالصور تبدو بسيطة جداً ومتشابهة جداً. ولكني أكاد الآن أسمع الأستاذ إسماعيل يضم صوته إلى صوتي ليقول لكم: كل من يظن ذلك لا يعرف المنسي وتاريخها، ولم يمر بتجربة بعث أمجاد الماضي من أنقاض الحاضر... فالتصوير شيء، واستعمال آلة التصوير كمبضع في جسد التاريخ شيء آخر.

إن أكثر من 60% من مباني المنسي وأحيائها انقرضت تماماً ولم يبق منها حجر واحد يدُلُّ عليها، فقد قام المستوطنون اليهود عبر العقود الستة الماضية بنهب كل ما عثروا عليه من حجارة صالحة للاستعمال لكي يزيّنوا بها منازلهم وحدائقهم ومنتجعاتهم، ولم تبقَ بعض الحجارة على هذه الهضبة إلا بسبب صعوبة الوصول إليها.

طوال فترة تجوالي بين أنقاض المنسي كنتُ أبحثُ عن مكان له أهمية استثنائية للأستاذ إسماعيل، ألا وهو البيت الذي دعاه "منزل العائلة" في إحدى الرسائل و"منزل جدي موسى محسن الجندي" في رسالة أخرى، وهو البيت الذي عاش فيه الأستاذ إسماعيل السنوات السبع الأولى من حياته قبل أن يتحوَّل ذاك البيت من أمل إلى حُلم، إلى ذكرى، إلى صورة في الذاكرة تستمد وجودها من ذاتها. ومع أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن البيت اختفى كلياً من الوجود، إلا أنني أبقيتُ ذهني مفتوحاً على إمكانية العثور على موضعه. وكان الأستاذ إسماعيل قد أرسل لي تخطيطاً هندسياً مفصلاً لمنزل العائلة من الداخل، بما في ذلك الديوان، وغرف السكن، وياخور الخيل، ومخزن المعيشة، والطابون، والمطبخ. إلا أنَّ العلامة الفارقة لموقع المنزل هي "شجرة توت ضخمة" أمامه، ولذلك وضع لي الأستاذ إسماعيل رسماً تصويرياً لشجرة التوت تبيِّن موقعها بالنسبة للمنزل. ولهذا السبب كنتُ طوال الوقت أبحث في كل الموقع عن شجرة توت ضخمة لأستدِلَّ منها على موقع منزل العائلة.

|

|---|

شجرة التوت

أخيراً عثرت على "شجرة توت ضخمة". وحيث أنها كانت شجرة التوت الوحيدة المتبقية في كل أراضي المنسي، فقد أغرَتْ هذه الحقيقة ذهني بطريقة تلقائية إلى الجزم بأنها شجرة التوت المنشودة. وبعد تلك اللحظة أصبح كل ما أراه بالقرب من شجرة التوت برهاناً على صحة استنتاجي بأني عثرت على موقع "منزل العائلة"، فكتبتُ إلى الأستاذ إسماعيل فيما بعد تعليقاً على إحدى الصور التي تظهر فيها شجرة التوت: "تستطيع أن تقول (من خلال تخطيط البيت الذي أرسلتَه لي) أنَّ الصورة التـُقطت من المكان الواقع بين الديوان وغرف السكن." وكدليل على صحة اقتناعي بأنَّ هذا هو منزل العائلة، التقطتُ صورة مُقرَّبة لثمر التوت على الشجرة، والحقيقة أنني في اللحظة التي كنتُ ألتقط فيها تلك الصورة كنتُ أشعر أنني الآن أنجزتُ مهمتي وأوفيتُ وعدي وحققتُ أمنية العمر للأستاذ إسماعيل. وكمكافأة لنفسي على نجاحي في مهمتي، قطفتُ حفنة من ثمار التوت وجلستُ أستمتع بمذاقها وأكسر حرقة الجفاف في فمي بعصارتها.

|

|---|

ثمار التوت

بعد أربع ساعات من الدَّوس على الأشواك والسير في لهيب الشمس، وصلتُ أخيراً إلى بقعة نظيفة تغطيها الظلال الوارفة ويعبُق بها النسيم الغربيّ العليل الذي تلطفه أوراق التوت... وكأني وصلتُ إلى بيتي بعد مشوار طويل من العذاب دام ثلاثة وستين عاما، جلستُ نصف ساعة تحت شجرة التوت ألتقط أنفاسي وأستجمع قوايَ لمواصلة المشوار، متمعِّناً بتفاصيل الموقع من حولي، محاولاً قراءة مدلولات الماضي في فوضى الحاضر والعثور على ما كان في ما لم يعد موجودا.

بعد نهوضي من تحت شجرة التوت، رحتُ أجوب المكان وبيدي مخطط منزل العائلة الذي رسمه الأستاذ إسماعيل... وأذهلني التطابُق بين المخطط على الورقة وبين التفاصيل التي وجدتُها في المكان، أو بالأصح، التفاصيل التي أوجدَتها مخيِّلتي في المكان مدفوعة بالرغبة في العثور على ذلك المنزل الذي ظلت شجرة التوت صامدة رغم كل العذاب والتعذيب لتشهد على وجوده وتدل على مكانه. وحين عثرتُ على حجر مستطيل طوله حوالي متر، جزمتُ من شكله وموقعه أنه العـَقدة العلوية لفتحة الباب التي كانت تشكِّل مَدخل "منزل العائلة"، وكنتُ مقتنعاً بأنَّ الحجر لا يزال ممدَّداً بنفس الاتجاه الذي كان عليه في البناء وكأنه سقط على الأرض ولم يحرِّكه إنسان منذ ذلك الحين. وبالعثور على مدخل المنزل عثرتُ على "نقطة أرخميدس"، فرحتُ أوقظ التاريخ من سباته وأعيده إلى حيث توقَّفَ وانبتر...

وكأنني أشاهد فيلماً بالاتجاه المعاكس من النهاية إلى البداية، أخذتْ جدران المنزل بالنهوض من بين الأشواك والأنقاض، وأخذ الديوان وغرف السكن وياخور الخيل وغيرها من أجزاء البيت تُعيد تشَكـُّلها، فالتقطتُ صوراً هي بالنسبة لي صور لأقسام البيت وغرفه ولكنها في الواقع صور لأشواك وحجارة في مواضع مختلفة.

في مساء اليوم التالي، أرسلتُ إلى الأستاذ إسماعيل 41 صورة مع شرح وقراءة لكل صورة ووصف مُختصر لما قمتُ به في موقع المنسي، وفي مساء اليوم الذي تلاه وصلني من الأستاذ إسماعيل ردٌّ ينضح بالسعادة: "يعجز قلمي عن التعبير عما يجول في نفسي من مشاعر..." وكدت أرى الابتسامة الممزوجة بالدموع المُنسابة على وقع تنهيدة بطول ثلاثة وستين عاما!

أخيراً عاد الطفل إلى منزل جده واستراح تحت شجرة التوت! أخيراً وقع نظره مجدَّداً على مرج ابن عامر، وتل الجحاش، وخلة الشوف، ووادي الرّند، والحواكير التي كان يمر بها في طريقه إلى المدرسة، والبساتين التي كانت تثير شهوته ببرقوقها الأصفر الذي يشبه الإجاص... كانت فرحة الأستاذ إسماعيل بالعثور على منزل العائلة تلقائية ومباشرة، وبهذا المعنى كانت أصدق فرحة يمكن أن يتخيَّلها إنسان.

وبعد أن هدأ إعصار المشاعر في نفس الأستاذ إسماعيل، راح يدرس الصور بدقة المُهندس ويقارنها بما لديه من تخطيطات على الورق وفي الذاكرة، ويُرسل لي أسئلة واستيضاحات، فرددتُ عليه بصورة لموقع المنسي من الأقمار الصناعية حدَّدتُ عليها بدقة متناهية موضع كل صورة من الصور التي كنتُ قد أرسلتُها إليه. وبناء على ذلك اقتنعنا نحن الاثنين بحقيقة مؤلمة مُفادها أن شجرة التوت لم تكن شجرة التوت المنشودة، وأن المنزل الذي عثرنا عليه لم يكن منزل العائلة، فمنزل العائلة لا يقع في تلك البقعة، بل في مكان مختلف... في المنطقة التي مُسِحَت فيها البيوت عن وجه البسيطة ولم يبقَ فيها لا أثر ولا حجر.

بعد هذا الاكتشاف المُؤلم شعرتُ بخيبة أمل كبيرة، إلا أن ذاك الشعور ما لبث أن تبخر وتلاشى... فبما أن منزل العائلة لم يعُد موجوداً ولم تبقَ منه ولو حصوة واحدة تدُلُّ عليه، وشجرة التوت التي كانت أمامه اختفت إلى الأبد مع ما اختفى من أشجار المنسي، فلا ضـير إذاً أنني أوجدتُ من شجرة التوت الوحيدة المُتبقية وما حولها من اللاشيء بديلاً حيوياً وواقعياً لذاك المنزل، مطابقاً له في أدقِّ التفاصيل، وفيه عـَقدة المَدخَل وحجارة الجُدران وفسحة الدِّيوان التي تهُبُّ عليها نسائم البحر ويُحيط بها بستان من اللوز والرمّان وتُطِلُّ منها شرفة على مرج ابن عامر وجبال الناصرة، فمنحتُ بذلك الطفلَ المغترب فرصة لا تعوَّض للعودة إلى نبض الحياة في المنزل الذي رُحـِّل عنه فعشَّش في مخيِّلته ووعيه ووجدانه.

|

|---|

عَقدة بيت العائلة

هذه القصة لم تنتـَهِ بعد، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للأستاذ إسماعيل... ولا بالنسبة لأي فلسطيني غُرسَت فلسطين التي اقتـُلِعَ منها في أعماق وجوده ووجدانه. فهذه التجربة المُفرحة والمُؤلمة في الوقت نفسه، هي بالنسبة لي تجسيد حيّ للتجربة الفلسطينية... تجربة النكبة... تجربة الاقتلاع والتهجير واللجوء والضياع... تجربة انتقال الواقع المُعاش من تضاريس الأرض إلى دهاليز الوعي والذاكرة...

إنَّ الأستاذ إسماعيل لن يعثر يوماً على بيت جَدِّه أو منزل العائلة في المنسي، ولن يعثر في "منسي" الحاضر سوى على الأشواك وروث البقر وبعض الأشجار الحزينة والحجارة الباكية هنا وهناك. فالمنسي التي يعرفها، بكل بهائها وروعتها وعزتها، موجودة في وعيه وذاكرته، وفي قلبه وروحه... هناك يجب أن تبقى فلا يطالها سيف الهمجيَّة ولا مِعوَل التاريخ الغادر... هناك يجب أن تنمو وتكبر وتـُنعَش وتـُصقـَل، إلى أن يأتي يومٌ تـُخرَج فيه من دهاليز الوعي والروح وتـُعاد إلى مكانها في تضاريس الأرض والتاريخ.

|

|---|

أنقاض بيت العائلة

هكذا هي فلسطيننا الآن، مُستباحة في المكان والزمان، وحُرَّة بَتولٌ في الذاكرة والوجدان. فإن فـُقِدَت فلسطين من الوعي والذاكرة، ومن القلب والروح، ومن الضمير والوجدان، فستُفقـَد إلى الأبد ويُفقَد معها أفق الحلم الفلسطيني.

إن أنقاض القرى الفلسطينية المهجرة شاهد على الجريمة ومُذكـِّر بالحق الذي ليس من حق أي فلسطيني أن يتنازل عنه. ولكنّ الأنقاض لن تنهض من كبوتها ولن تُبعَث صروحاً من جديد، ونحن لن نبني أمجاد مستقبلنا من أنقاض ماضينا، بل سنبني أمجاد مستقبلنا من أمجاد فلسطيننا التي نشيِّدها ونرعاها في وعينا وضمائرنا.

د. مصلح كناعنة

باحث ومحاضر في مجالي علم الإنسان وعلم النفس. حاصل على شهادة الدكتوراه بامتياز في علم الإنسان من جامعة بيرغن في النرويج وله خمسة كتب وأكثر من 30 مقالة بحثية منشورة في مجلات عربية وعالمية